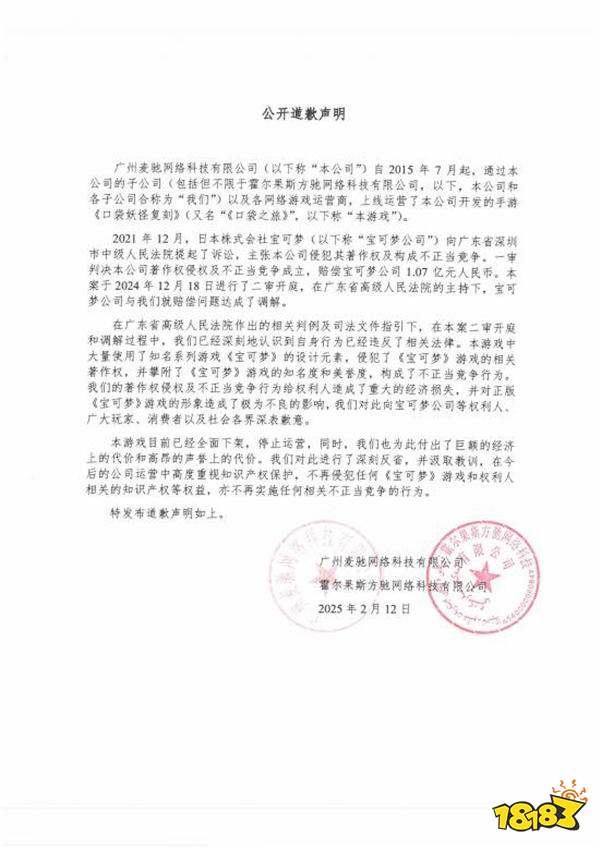

2025年2月18日,曾因开发《口袋妖怪:复刻》手游被诉侵权的广州麦某网络科技有限公司等企业,在多家媒体平台发布公开道歉声明,就其长期仿冒《宝可梦》系列游戏核心元素、误导消费者的行为,向权利人及社会公众致歉。这标志着历时三年半、备受全球游戏产业关注的《宝可梦》在华维权首案,以调解结案+即时履行的创新方式圆满落幕。此案不仅创下中国游戏侵权案件的高额赔偿纪录,更通过严格审查+示范判决+国际调解的司法实践,为跨国知识产权纠纷的解决提供了可复制的中国经验。

故事追溯至 2015 年 7 月,一款名为《口袋妖怪:复刻》的手游悄然上线,其角色形象、地图设计、战斗机制乃至宣传话术,均与日本株式会社宝可梦开发的《宝可梦》系列游戏高度雷同。“皮卡丘”“杰尼龟” 等标志性角色被原样搬用,道馆挑战、精灵进化等核心玩法被直接复制,甚至在宣传中频繁使用 “正版授权”“经典复刻” 等误导性表述,吸引大量玩家下载。据统计,该手游上线次年累计流水即突破 3 亿元,而同期正版《宝可梦》系列在中国市场的合规收入不足千万,形成鲜明对比。

2021 年 12 月,宝可梦公司向深圳市中级人民法院提起诉讼,指控五家被告企业构成著作权侵权及不正当竞争,索赔 5 亿元。2024 年 7 月,深圳中院一审认定,涉案游戏在 121 项核心元素上与《宝可梦》系列构成实质性相似,判决被告赔偿 1.07 亿元,三家关联公司承担连带责任。然而被告方以 “游戏玩法不受著作权保护”“不构成整体侵权” 为由上诉,案件一度陷入 “玩法规则是否受保护” 的法律争议深水区。

案件的转机出现在二审阶段。广东省高级人民法院组成由院长张海波挂帅的合议庭,在长达 14 个月的审理中,构建起 “全链条事实查明 + 跨领域规则衔接 + 国际化解纷” 的立体审判模式。法官们首次引入 “游戏整体体验实质性相似” 的认定标准,组织技术专家对两款游戏的 2000 余页代码、美术资源、玩法逻辑进行逐帧比对,发现《复刻》手游不仅复制了《宝可梦》系列的核心角色设定、地图脉络,甚至在数值平衡体系、任务触发机制等体现创作者独创性的细节上高度重合。这种 “显微镜式” 的审查,彻底击穿了被告方 “单个元素不侵权” 的抗辩逻辑。

为破解 “游戏玩法是否受著作权保护” 的法律争议,广东高院同步推进类案示范判决机制,在同期审结的《万国觉醒》等案件中明确:游戏具体玩法规则本身不构成作品,但当开发者通过特定组合与呈现方式,将玩法转化为具有独创性的表达体系时,应受著作权法保护。这一裁判思路为《宝可梦》案划定了清晰的法律边界 —— 侵权与否的关键,不在于单个玩法的 “复刻”,而在于整体游戏体验是否构成对原作品独创性表达的实质性挪用。

在调解环节,法院创新性引入世界知识产权组织(WIPO)的国际调解资源,搭建起中外企业对话平台。经过 27 轮跨境磋商,双方最终达成和解:麦某公司等在 30 日内支付赔偿款,方某公司等以技术合作形式参与正版游戏的本地化开发,既保障了权利人的合法权益,又为被告企业留足转型空间。2025 年 2 月 12 日,广东高院当天审查、当天出具调解书,创下涉外商事案件调解结案的最快纪录。